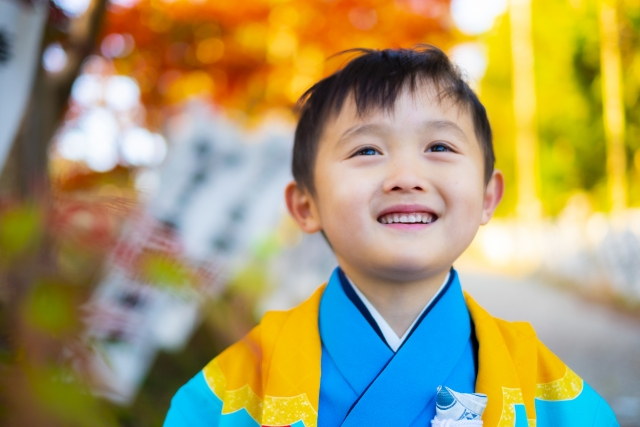

七五三の男の子、晴れ着姿は一生の思い出。

でも、着付けの準備は何が必要で、どうすればスムーズにいくのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、七五三の男の子の着付けに必要なものをリスト形式で網羅的にご紹介します。

着付けをスムーズに進めるためのポイントや注意点なども加え、当日の準備を少しでも安心なものにできれば幸いです。

七五三における男の子の着付けに必要なものリスト

着物と羽織袴の準備

七五三の男の子の定番は羽織袴です。

着物は、お子様の体型に合ったサイズを選ぶことが大切です。

大きすぎる場合は、肩上げや腰上げをして調整しましょう。

羽織は着物の上に着ます。

羽織と袴の色や柄は、様々なバリエーションがあり、お子様の好みやご家族の希望に合わせて選ぶことができます。

袴は、着付けによってある程度のサイズ調整が可能です。

しかし、大幅にサイズが合わない場合は、着付けが難しくなるため、事前に確認しましょう。

袴丈は、腰骨の上あたりからくるぶしまでの長さが目安です。

着付け小物一式

着付けには、着物や羽織袴以外にも様々な小物が必要です。

主なものとしては、肌襦袢、長襦袢、腰紐、伊達締め、足袋、草履などがあります。

肌襦袢は肌着として着用し、長襦袢は着物の下に着ます。

腰紐や伊達締めは、着物を着崩れなく固定するために使用します。

足袋は、白無地のものが一般的です。

草履は、お子様の足に合ったサイズを選び、歩きやすいものを選びましょう。

装飾品と小物類

着付けの際に、さらに華やかさを添える装飾品や小物も用意しましょう。

懐剣は、短刀を模した飾りで、袴の帯に差します。

「自分の身は自分で守る」という意味が込められています。

お守りは、魔除けや幸福を祈る意味で、懐剣の袋や袴の紐などに結び付けます。

白扇は、末広がりを意味し、未来への希望を込めた縁起物です。

その他あると便利なアイテム

着付け以外に、当日のスムーズな進行をサポートするアイテムもいくつかあります。

例えば、着替えは、万が一衣装を汚してしまった場合に備えて用意しておくと安心です。

ばんそうこうは、草履による擦り傷などに備えて持参しましょう。

タオルは、飲み物などをこぼしてしまった際の対応に役立ちます。

お菓子や飲み物、おもちゃなども、お子様の機嫌を良く保つために役立ちます。

お子様の年齢や性格に合わせて、落ち着けるようなアイテムを選んであげましょう。

洗濯ばさみは、羽織の袖を留めておくのに便利です。

男の子の着付けの準備ポイントと注意点

着物のサイズ確認と調整

着物のサイズは、お子様の体型に合ったものを選びましょう。

大きすぎる場合は、肩上げや腰上げをして調整する必要があります。

専門の業者に依頼することも可能です。

事前にサイズを確認し、必要であれば調整を済ませておきましょう。

着付けの練習とシミュレーション

着付けに慣れていない場合は、事前に練習しておくと安心です。

動画などを参考に、着付けの流れを確認しておきましょう。

人形などを使って練習することも効果的です。

当日は時間がないため、事前に練習することで、当日の慌てを軽減できます。

当日のスケジュールと持ち物チェック

当日のスケジュールを事前に立て、持ち物チェックリストを作成しておくと安心です。

忘れ物がないように、前日に再度確認しましょう。

神社への移動時間や、写真撮影の時間などを考慮して、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

トラブル発生時の対処法

当日は、様々なトラブルが起こる可能性があります。

食べこぼしや、着崩れ、お子様の気分の変化など、想定されるトラブルとその対処法を事前に考えておくと安心です。

予備の着替えや、お子様を落ち着かせるためのアイテムなども用意しておきましょう。

まとめ

七五三の男の子の着付けは、着物や羽織袴、着付け小物、装飾品など、多くのアイテムが必要になります。

事前に必要なものをリストアップし、サイズを確認したり、調整したりするなど、準備を万全にしておきましょう。

当日は、スケジュールに余裕を持たせ、トラブル発生時の対処法も考えておくことで、より安心してお祝いの日を迎えられます。

お子様の成長を祝う大切な一日を、スムーズに、そして素敵な思い出として残せるよう、準備をしっかり進めていきましょう。