七五三、主役のお子さんだけでなく、兄弟姉妹の対応にも頭を悩ませるご家庭も多いのではないでしょうか。

特に下のお子さんの世話は、当日のスケジュールや雰囲気を大きく左右します。

せっかくの大切な記念日、慌ただしさやトラブルで台無しにしたくないですよね。

今回は、七五三当日の下のお子さんの過ごし方、服装、兄弟姉妹との調整方法、そして親御さんの負担軽減策など、具体的な解決策をご紹介します。

スムーズで笑顔あふれる一日を過ごすためのヒントを、ぜひ参考にしてください。

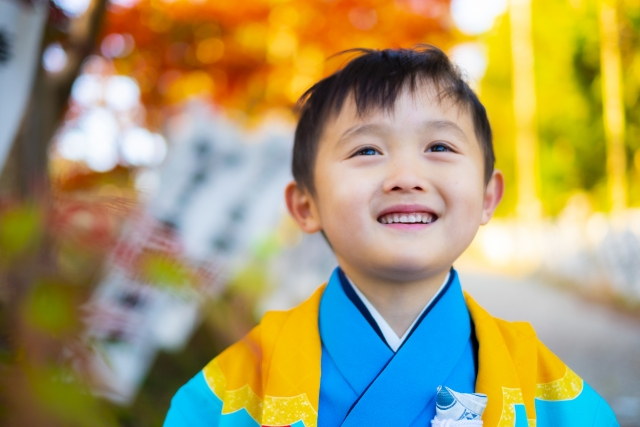

七五三の下の子の服装と過ごし方

年齢別おすすめ服装

下のお子さんの年齢によって、服装の選び方も変わってきます。

赤ちゃんであれば、ベビー用のフォーマルな衣装や、白の洋装、着物風のロンパースなどがおすすめです。

2~3歳くらいであれば、男の子はジャケットにパンツ、女の子はワンピースに羽織りものが定番です。

主役のお子さんとのコーディネートを意識するのも良いでしょう。

ただし、着替えが必要になる可能性も考慮し、動きやすい服装を選ぶことも大切です。

当日のスケジュール調整

七五三当日は、主役のお子さんの着付けや神社への参拝、写真撮影など、多くの予定が詰まっています。

下のお子さんの年齢や性格を考慮し、スケジュールに余裕を持たせることが重要です。

授乳やオムツ交換、食事などの時間を考慮し、予定を調整しましょう。

また、移動手段も事前に計画し、お子さんの負担を軽減しましょう。

持ち物チェックリスト

下のお子さんの世話に必要な持ち物リストを作成し、忘れ物がないように確認しましょう。

おむつ、ミルク、おしりふき、着替え、タオル、おもちゃなど、お子さんの状況に合わせて必要なものを準備しましょう。

予備のオムツや着替えは、万が一の事態に備えて多めに持参することをおすすめします。

七五三の下の子問題解決策

兄弟姉妹の調整方法

兄弟姉妹間の調整は、七五三を成功させる上で重要なポイントです。

主役のお子さんだけでなく、下のお子さんにも特別な時間を与える工夫をしましょう。

例えば、下のお子さんにも小さなプレゼントを用意したり、一緒に写真撮影をしたりするなど、下のお子さんにも参加感を持たせることで、スムーズに過ごせる可能性が高まります。

親の負担軽減策

親御さんの負担を軽減するためには、役割分担を明確にすることが大切です。

例えば、着付けやヘアセットは美容院を利用する、写真撮影はプロに依頼する、食事会はレストランを利用するなど、できる限り外部サービスを利用することで、当日の負担を減らすことができます。

ベビーシッター活用法

ベビーシッターの活用も有効な手段です。

ベビーシッターを依頼することで、下のお子さんを安心して預け、主役のお子さんへの対応に集中することができます。

特に、下のお子さんがまだ小さい場合や、複数のお子さんを抱えている場合などは、ベビーシッターの利用を検討してみましょう。

事前にベビーシッターさんと面談を行い、お子さんの性格や状況を伝えることで、より安心して当日を迎えられます。

まとめ

七五三の下のお子さんの対応は、年齢や性格、家族構成によって様々です。

しかし、年齢に合わせた服装選び、余裕のあるスケジュール調整、そして親御さんの負担軽減策を事前に計画することで、スムーズで楽しい一日を過ごすことができます。

ベビーシッターの活用も検討し、家族全員が笑顔で七五三を迎えられるよう、準備を進めていきましょう。

大切なのは、主役のお子さんだけでなく、家族全員が幸せな気持ちで一日を過ごせるように工夫することです。

事前に準備をしっかりと行い、当日はお子さんたちと素敵な思い出を作りましょう。