3月、桜の便りが届き始める頃。

七五三を11月以外に執り行うことを検討されている方もいるのではないでしょうか。

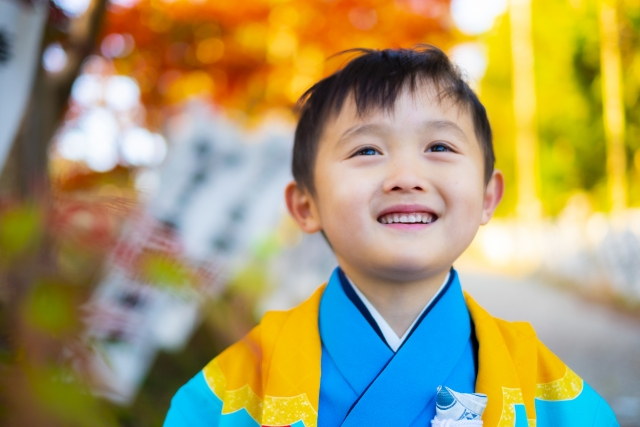

華やかな着物姿で、春の訪れとともに新たな門出を祝う。

そんな素敵な七五三を3月に行うメリットや注意点、準備についてご紹介します。

今回は、3月七五三に特化し、疑問や不安を解消する情報を網羅しています。

時期外れの3月に行う七五三

3月に七五三を行うメリットとは

3月七五三のメリットは、何と言っても11月の混雑を避けられる点です。

神社のご祈祷や写真撮影スタジオの予約が取りやすく、ゆっくりと、お子様にも負担の少ないお祝いができます。

また、着物レンタルの料金が比較的安価になる可能性もあります。

さらに、3月後半は桜の開花時期と重なるため、美しい桜を背景にした写真撮影も可能です。

春の穏やかな陽気の中で、家族の思い出を刻むことができるでしょう。

3月七五三のデメリットと注意点

3月七五三のデメリットは、天候に左右される可能性がある点です。

3月は寒暖差が激しく、当日に寒さが厳しいと、お子様やご家族が体調を崩してしまう可能性もあります。

また、神社によっては、3月のご祈祷対応が限られている場合もありますので、事前に確認が必要です。

さらに、季節感のずれを感じてしまう方もいるかもしれません。

3月七五三服装と準備

3月七五三の服装は、寒さ対策が重要です。

お子様の着物に合わせた防寒着を準備したり、肌着を工夫したりするなど、細やかな配慮が必要です。

また、写真撮影を予定している場合は、撮影場所の雰囲気に合わせた服装を選ぶと良いでしょう。

ヘアスタイルやアクセサリーなども、事前に検討しておくと安心です。

3月七五三の写真撮影ポイント

3月七五三の写真撮影では、天候に注意が必要です。

晴れの日を選んで撮影するのが理想ですが、雨天の場合の対応も考えておきましょう。

桜の開花状況に合わせて撮影場所を選ぶのも良いでしょう。

また、お子様の体調や気分にも配慮し、無理のない撮影スケジュールを立てましょう。

時期外れ七五三のよくある質問集

神社のご祈祷は受け付けてもらえる?

多くの神社では、七五三のご祈祷を一年中受け付けています。

ただし、神社によっては、対応が異なる場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。

数え年と満年齢どちらで?

七五三の年齢は、数え年と満年齢、どちらでも問題ありません。

ご家族で話し合って決めましょう。

兄弟姉妹と一緒にお参りは可能?

兄弟姉妹と一緒に七五三のお参りをしても問題ありません。

ただし、年齢が異なる場合は、それぞれのお祝いの時期を考慮する必要があります。

費用はどのくらいかかる?

七五三にかかる費用は、神社への初穂料、写真撮影費用、衣装レンタル費用、食事会費用など、項目によって大きく異なります。

事前に予算を立て、それぞれの費用を把握しておきましょう。

*前撮り後撮りはできる?

七五三の前撮りや後撮りは可能です。

お参りの時期と撮影時期を分けて、余裕を持って準備を進められます。

まとめ

3月七五三は、11月と比べて混雑が少なく、予約が取りやすいというメリットがあります。

しかし、天候や神社のご祈祷対応など、注意すべき点もあります。

3月ならではの春の景色を背景に、お子様の成長を祝う特別な一日となるよう、十分な準備をしましょう。

事前に神社への確認や、衣装・写真撮影の予約など、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。

この記事でご紹介したメリット・デメリットを参考に、ご家族にとって最適な方法を選んで、素敵な七五三をお迎えください。